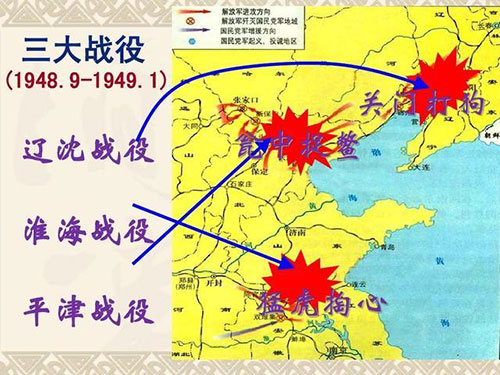

三大战役指挥体系与战略决策(1948年9月—1949年1月)

一、战役背景与全局部署

1948年秋,解放战争进入战略决战阶段。中共中央军委以毛泽东为核心,依托西柏坡指挥部(仅30平方米土坯房,配备3部电话、1张地图)统筹全局,提出“军队向前进,生产长一寸,加强纪律性”的指导方针,确立“5年左右从根本上打倒国民党”的目标。三大战役(辽沈、淮海、平津)历时142天,歼灭国民党军154万余人,奠定全国解放基础。

二、战役指挥体系与核心决策

(一)辽沈战役(1948.9.12—11.2)

指挥架构:东北野战军由林彪、罗荣桓、刘亚楼直接指挥,毛泽东远程决策关键战略。

关键决策:

毛泽东力主“先打锦州”以封闭东北门户,形成“关门打狗”之势,迫使长春守军起义。

塔山阻击战(1948.10)中,东北野战军以少胜多,阻击国民党东进兵团,保障锦州攻坚成功。

战果:歼敌47.2万,解放东北全境,解放军总兵力首超国民党军。

(二)淮海战役(1948.11.6—1949.1.10)

指挥架构:邓小平任总前委书记,刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林协同指挥华东、中原两大野战军。

战略创新:

采取“集中优势兵力,分割围歼”战术,先后歼灭黄百韬、黄维、杜聿明兵团。

动员543万支前民工(运送粮食4.8亿斤),实现“车轮上的后勤保障”。

战果:歼敌55.5万,解放长江以北地区,国民党“五大主力”覆灭。

(三)平津战役(1948.11.29—1949.1.31)

指挥架构:林彪、罗荣桓、聂荣臻组成联合指挥部,统筹东北野战军与华北军区部队。

策略运用:

“围而不打”“隔而不围”切断傅作义集团退路,迫使天津守军投降。

通过政治谈判促成北平和平解放,保护古都文化遗产。

战果:歼敌52万,华北全境解放,傅作义部25万官兵接受改编。

三、指挥体系特点与历史意义

集中统一与灵活执行结合:

中央军委制定总体战略(如“攻锦打援”),前线将领根据战场实际调整战术(如林彪暂缓攻锦请示)。

总前委制度(淮海战役)实现跨战区协同,打破国民党军分割防御。

军民协同与后勤革新:

支前民工规模空前(淮海战役人均动员1.5名群众),形成“人民战争”典范。

依托解放区土地改革成果,保障军粮供应与兵员补充。

战略转折意义:

军事层面:解放军从数量到质量全面占优,战争形态转向大规模正规战。

政治层面:加速国民党统治崩溃,北平和平解放为后续城市接管提供范本。

国际影响:展现中共高效组织能力,奠定新中国政权合法性基础。

四、总结

三大战役的指挥艺术体现了毛泽东军事思想的核心——全局统筹、灵活机动、依靠群众。从西柏坡简陋指挥部的“3部电话”到数百万军民协同的“车轮后勤”,中共以高效指挥体系与人民战争优势,完成了中国近代史上规模空前的战略决战。这一历程不仅重塑了战争形态,更为新中国建立奠定了军事、政治与社会基础。

+微信

+微信

TOP

TOP