西柏坡的山,藏着太多故事。那盏识字班的煤油灯,火苗虽弱,却在黑夜中烧出光亮。马克思主义学院教师踏足这片土地,看见的不应只是旧物,更是能点燃青年心灵的火种——如何让理论灌输与情感共鸣真正相拥?这是绕不开的课题。

微光不微,是精神的火种

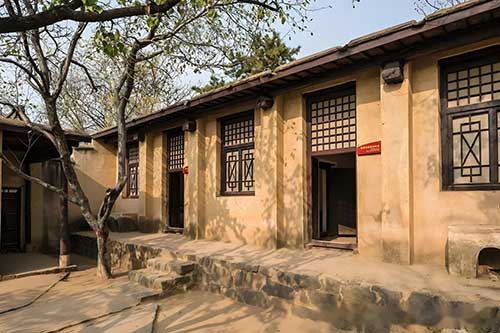

煤油灯挂在土墙上,油烟熏黑了墙壁。当年识字班的人,凑在灯前一笔一划学。不是为装点门面,是为看清路、明事理。这股劲头,恰是理论传递缺不得的底色。马克思主义学院教师讲理论,若只念条文,和没油的灯有何区别?连光亮都没有,谈何照进心里?西柏坡识字班的微光,照的是求知欲,更是信仰的萌芽。

放下架子,让理论接“地气”

青年不爱听空洞的话,这是实情。煤油灯的光之所以暖,是因为它照的是身边事、切身利。马克思主义学院教师的理论灌输,该学这盏灯。少些生硬说教,多些西柏坡故事里的温度。把大道理拆成家常话,像当年教识字那样,字字落到实处。情感共鸣不是喊出来的,是让青年觉得“这说的是我的事”,才会真的听、真的信。

以情为引,让信仰扎深根

识字班的人学字,是盼着好日子。这份朴素情感,最是动人。马克思主义学院的理论灌输,要接住这份情感。讲理想信念时,多提煤油灯背后的坚守;谈责任担当,就说当年先辈的付出。情感共鸣的火燃起来,理论才不会是飘着的云。青年的心,需要这样的温度焐热,信仰的根才能扎进土里,长得牢固。

离开西柏坡时,那盏煤油灯的影子,该留在每个教师心里。马克思主义学院的理论灌输,从来不是单向输出。借这微光,牵起情感共鸣的线,青年心中的信仰之火,定会越烧越旺。这,才是西柏坡红色教育最该有的力量。

+微信

+微信

TOP

TOP