土墙裂缝里漏下的光,照见了权力的来路。很多人以为西柏坡只是地图上的一个小点,直到他们踏进那排低矮土坯房,才忽然听见1948年的风箱声仍在喘息——那不是怀旧,而是提醒:所谓“执政为民”不是口号,是柴火烧热的土炕,是借来的门板搭成的会议桌,是群众把最后一碗小米倒进部队锅里的瞬间。党建培训把课堂搬到这里,不过是为了让学员在灰尘扑面的真实里,重新辨认自己脚下的根基。

土坯房为何比报告厅更有穿透力

报告厅的灯光太亮,PPT把真理打磨得平滑,而土坯房的墙皮簌簌脱落,像权力卸下滤镜后的素颜。当干部蹲下身量一量炕沿的高度,发现它刚好与农民膝盖齐平,这个细节比任何文件都直白地写出“依靠群众”的注脚。西柏坡党建培训不讲解,只还原:还原一支军队怎样在借来的民房里指挥三大战役,还原二十平米怎样装下“两个务必”的千钧重量。人一旦进入被时间压弯的屋架,脊梁也会同步弯曲,学会平视。

从“看”到“被看见”的秩序翻转

纪念馆的展柜总把历史摆成正面,而土坯房把参观者摆进背面——你站在领袖当年站过的位置,却发现自己成了被门槛审视的对象。这种视角倒错是西柏坡红色教育最锋利的环节:当权力代理者变成被围观的“展品”,群众目光便从史料里复活,像一盏重新点亮的汽灯,照得人脸发烫。培训设计者悄悄把讲解词删到最少,留下大片空白,让干部在沉默里听见自己的心跳与窗外的麻雀共鸣,那一刻,“执政为民”不再是宾语结构,而是主语自省。

旧物件里的时间杠杆

有人疑惑,为何不直接播放纪录片?答案藏在“使用痕迹”里。那把磨到发亮的木椅,靠背被手掌长期摩挲出凹陷,比4K高清更接近真相;桌面上散落的铅笔屑,像未完成的草稿,提示所有决策都是进行时。西柏坡党建培训把“遗留”视为教材:让学员亲手推开那扇吱呀作响的窗,才懂“开门纳谏”不是形容词,而是铰链与木框摩擦出的真实阻力。身体先记忆,观念才扎根,这是土坯房独有的时间杠杆,把七十多年前的应力传递到当代骨骼。

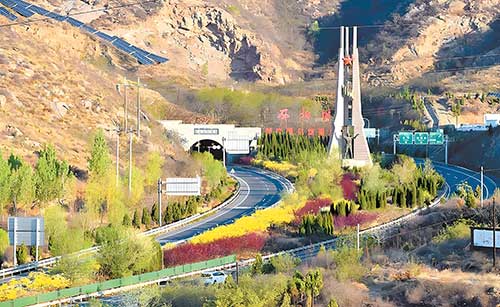

返程车上的沉默测验

培训结束,大巴车沿盘山公路下行,车厢里罕见地没人刷手机。窗外黄土与绿植交替闪过,像幻灯片倒带。有人开始回想自己单位那间装修豪华的接待室,忽然觉得沙发太软,软得让来访者坐不稳;有人记起汇报材料里“群众”二字出现频率,心里咯噔一下。西柏坡执政为民教学最残酷的部分不在现场,而在返程:它不提供答案,只提供回声,让每个人在胸腔里听见自己与自己角力的声音。那声音一旦响起,就再也关不掉,像土墙缝隙漏下的光,往后每次提笔签字、开口拍板,都会有一缕灰尘从记忆深处飘起,落在文件上,提醒权力曾借宿于民宅,也终将归还给人民。

+微信

+微信

TOP

TOP